Том 1 - Стихотворения - Гумилев Николай Степанович (1991)

-

Год:1991

-

Название:Том 1 - Стихотворения

-

Автор:

-

Жанр:

-

Серия:

-

Издательство:Художественная литература

-

Страниц:168

-

ISBN:5-280-01535-0, 5-280-01536-9

-

Рейтинг:

-

Ваша оценка:

В первый том данного издания входят практически все поэтические произведения Гумилева, которые сопровождаются подробными комментариями, проясняющими сложнейший историко-философский подтекст лирики поэта и небольших эпических произведений.

Том 1 - Стихотворения - Гумилев Николай Степанович читать онлайн бесплатно полную версию книги

Андрей Белый был занят тогда разработкой теории поэтического слова, которой он посвятил свои статьи «Жезл Аарона (О слове в поэзии)», появившуюся в Ск-1, и «Глоссолалия», написанную в сентябре-октябре 1917 г., но появившуюся много позже, в виде отдельного издания в 1922 г. в Берлине. Над «Жезлом Аарона» А.Белый начал работать еще до своего приезда в Петроград, и даже выступил в Москве в Малом зале Консерватории 24 января 1917 г. с одноименной лекцией. «Под таким заглавием Андрей Белый прочел вчера публичную лекцию, облеченную в своеобразную форму. „Жезл Аарона“ — некогда живое, потом засохшее слово, но которое еще должно в грядущем прорасти прекрасными цветами. Эта тема о распаде поэтического слова и об его воскресении и новой мощи — одна из самых дорогих А.Белому… Истинный пафос А.Белого принадлежит внутреннему, еще не рожденному слову, которое — в душе избранников-поэтов» (газ. «Русские ведомости», М., 1917, 25 января, № 20). В Петрограде с этой лекцией он не выступал, но эти мысли, несомненно, высказывал в беседах. Именно беседы А.Белого произвели на Есенина большое впечатление. «Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо большую роль, — говорил он И.Н.Розанову. — Так было и в детстве, так и потом, когда я встречался с разными писателями. Например, Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной» (Восп., 1, 442). Отзвук разговоров с А.Белым услышал в речи Есенина и Блок: «…вообще — напев А.Белого — при чтении стихов и в жестах и в разговоре» (Восп., 1, 175).

А.Белый в то время отрицал «предметность» слова и считал, что его истинный смысл и глубинная соотнесенность с реальностью, с вещным, предметным миром в современной жизни утрачены, что современное «квази-ясное слово полно химерическим содержанием». Он утверждал, что истинность слова раскрывает метафора. Поэтому возрождение слова происходит прежде всего в поэзии, а не в сфере позитивного знания. Именно в поэзии идет процесс возвращения истинного облика и смысла слова, утраченного и затемненного веками. Отсюда такие его утверждения в статье: «Смысл народного слова — внутри звука корня» (Ск-1, с. 158), «Пробуждаясь внутри себя — внутрь себя, человек ощущает провал в беспредметностях внутренних ритмов, как в пульсацию органов; внутри пульсов имеет он смутное представление о времени…» (там же, с. 159), «Внутреннее движенье души сочетается с пересозданной природой в частичную форму: в звук слова; в звуке слова — душа; одушевление данного мира в творимой действительности невозможно вне слова…» (там же, с. 160) и т. п. Отражение этих тезисов А.Белого можно видеть в таких строках стихотворения как «Я помню время, оно, как звук…», «Я был во злаке, но костный ум…», «Рожденье в посеве слов» и т. п. Сказалась в тексте стихотворения и общая направленность взглядов А.Белого, считавшего, что в звуках слова, в самом ритме заключено его подлинное содержание: «Слово — собственно — внутренно, — писал он. — Его смысл по отношению к дневным смыслам есть музыка…» (с. 208). Естественно, можно видеть здесь и определенную перекличку с последующими работами А.Белого, в частности, с «Глоссолалией», но не прямую от нее зависимость, так как даже сам автор начал работать над этой статьей лишь в сентябре-октябре 1917 г., т. е. позже, чем было написано и передано в редакцию данное стихотворение (см. прим. к «О край дождей и непогоды…»). Подробнее см. Швецова Л. «Андрей Белый и Сергей Есенин» — в кн.: «Андрей Белый. Проблемы творчества», М., 1988, с. 404–425.

При всем этом перекличку тех или иных формул и положений А.Белого и Есенина нельзя рассматривать как их прямую взаимозависимость. Мысли о «тайнах орнамента в слове» начали занимать всю «скифскую группу», в том числе и Есенина, еще до появления А.Белого в Петрограде. Свидетельством этого может служить цикл Н.А.Клюева «Земля и железо», появившийся в Ск-1, на стихи из которого не раз будет ссылаться Есенин. См. также прим. к стихотворению «Твой глас незримый, как дым в избе…».

Лирика. Т2 - Стихотворения 1815-1873 Тютчев Федор Иванович

Лирика. Т2 - Стихотворения 1815-1873 Тютчев Федор Иванович

Собрание сочинений, Том 6 Де Вега Лопе Феликс Карпио

Собрание сочинений, Том 6 Де Вега Лопе Феликс Карпио

Собрание сочинений, Том 2 Де Вега Лопе Феликс Карпио

Собрание сочинений, Том 2 Де Вега Лопе Феликс Карпио

Два капитана Каверин Вениамин Александрович

Два капитана Каверин Вениамин Александрович

И это все о нем Липатов Виль Владимирович

И это все о нем Липатов Виль Владимирович

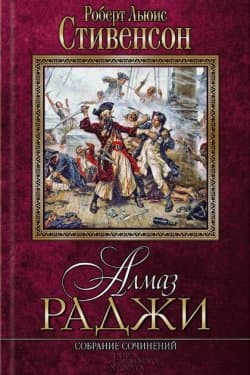

Алмаз раджи, Собрание сочинений Стивенсон Роберт Льюис

Алмаз раджи, Собрание сочинений Стивенсон Роберт Льюис

Мужчина и женщина

Мужчина и женщина  The One. Единственный

The One. Единственный  Щипач

Щипач  Куплю тебя. Дорого

Куплю тебя. Дорого