Обитель - Захар Прилепин (2014)

-

Год:2014

-

Название:Обитель

-

Автор:

-

Жанр:

-

Язык:Русский

-

Страниц:81

-

Рейтинг:

-

Ваша оценка:

Обитель - Захар Прилепин читать онлайн бесплатно полную версию книги

– На кладбище тебе.

Авдей Сивцев всё искал очередь, которая записывается в школу. Никакой очереди не было.

* * *

Работа оказалось не самой трудной, зря пугался.

А они даже обнялись с Василием Петровичем на прощанье – тот, как и собирался, опять отправился по ягоды, захватив на этот раз Моисея Соломоновича.

– Артём… – начал торжественно Василий Петрович, держа его за плечи.

– Ладно, ладно, – отмахнулся тот, чтоб не раскиснуть совсем. – Хотел бы наказать Крапин – отправил бы на глиномялку… Узнаем сейчас, что за кладбище. Может, меня в певчие определили.

В Соловецком монастыре оставался один действующий храм – святого Онуфрия, что стоял на погосте. С тех пор как лагерь возглавил Эйхманис, там вновь разрешили проводить службы и любой зэка, имевший “сведение” – постоянный пропуск на выход за пределы монастыря, – мог их посещать.

– Певчие в Онуфриевской – да! В церквах Советской России таких не сыскать, – сказал Василий Петрович, разулыбавшись. – Моисей Соломонович и туда просился, Артём. Но там целая очередь уже выстроилась из оперных артистов. Такие баритоны и басы, ох…

Артёма направили, конечно, не в певчие, а на снос старого кладбища в другой стороне острова.

С ним в бригаде были Авдей Сивцев, чеченец Хасаев, казак Лажечников, представлявшийся всегда по имени-отчеству: “Тимофей Степаныч” – что, к слову сказать, вполне шло к его курчавой бороде и мохнатым бровям: “У такой бороды с бровями отчество быть обязано”, – говорил Василий Петрович по этому поводу Артёму в своей тёплой, совсем не саркастической манере.

– Пошто кресты-то ломать? – спросил Сивцев конвойного, когда дошли.

Вообще говорить с конвойными запрещалось – но запрет сплошь и рядом нарушался.

– Скотный двор тут будет, – сказал конвойный хмуро; по виду было не понять, шутит или открывает правду.

– И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли теперя, – сказал мужик негромко.

Конвойный смолчал и, присев на лавочку возле крайней могилки, вытащил папироску из портсигара.

“Наверняка у какого-нибудь местного бедолаги забрал”, – мельком подумал Артём.

Винтовки при охраннике не было – конвой часто ходил без оружия; а на многих работах охраны не было вообще. Конвойных набирали из бывших, угодивших в лагерь чекистов – в основном, надо сказать, безусловной сволочи.

Говорили, что, если сложатся удобные обстоятельства – и, естественно, при наличии оружия, – конвойный может убить заключённого – за грубость или если приглянулась какая-то вещь, вроде этого портсигара, – а потом наврать что-нибудь про “чуть не убёг, товарищ командир”.

Но Артём сам таких случаев не видел, в разговоры особенно не верил, к тому же дорогих вещей у него при себе не было, а бежать он не собирался. Некуда бежать – вся жизнь впереди, её не обгонишь.

Появился десятник, по дороге отвлекшийся на ягоды; в руке держал один топор, а второй – под мышкой. Ещё издалека заорал, плюясь недожёванной ягодой:

– Что стоим? На всю работу – один день! Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов… ни надгробий! Всё стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу – отбоя не будет! Хоть до утра тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдёте!

– Скелеты тоже вынать наружу? – спросил Сивцев.

– Я из тебя скелет выну наружу! – ещё громче заорал десятник.

– Ну-ка за работу, трёханая ты лошадь! – нежданно гаркнул, вскочив с лавки, конвойный на Сивцева.

Тот шарахнулся, как от горячей головни, ухватился за подвернувшийся старый крест на могиле и повалился вместе с ним.

С этого и пошла работа.

“Кладбище так кладбище, – успокаивал себя Артём. – Дерево рубишь – оно хотя бы живое, а тут все умерли”.

Поначалу Артём считывал имена похороненных монахов, но через час память уже не справлялась. Зацепилась только одна дата – его рождения, но сто лет назад, в тот же день и тоже в мае. Дата смерти была – 1843-й, декабрь.

Код бессмертия

Код бессмертия  Тишина

Тишина  Новые земли

Новые земли  Мир валькирий

Мир валькирий  На пороге Тьмы

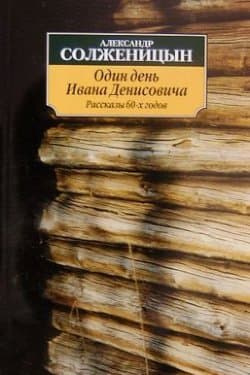

На пороге Тьмы  Один день Ивана Денисовича

Один день Ивана Денисовича  Мужчина и женщина

Мужчина и женщина  The One. Единственный

The One. Единственный  Щипач

Щипач  Куплю тебя. Дорого

Куплю тебя. Дорого