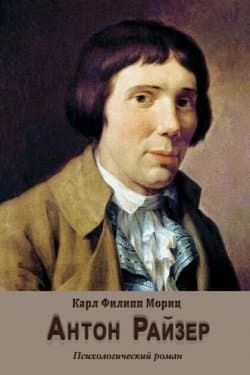

Антон Райзер - Карл Филипп Мориц (1970)

-

Год:1970

-

Название:Антон Райзер

-

Автор:

-

Жанр:

-

Оригинал:Немецкий

-

Язык:Русский

-

Перевел:Ярин Александр Яковлевич

-

Издательство:Отто Райхль

-

Страниц:47

-

ISBN:978-3-87667-416-2

-

Рейтинг:

-

Ваша оценка:

Изданием данной книги восполняется неприятный пробел, который существовал в представлении русского читателя об оригинальной немецкой литературе восемнадцатого века.

Антон Райзер - Карл Филипп Мориц читать онлайн бесплатно полную версию книги

Почему же так произошло? Почему великий роман, который еврейский философ ХХ века Гершом Шолем справедливо уподобил, по его «метафизическому величию», эпической средневековой хронике, так и не снискал широкого и прочного читательского интереса? Можно попытаться объяснить это нарушением жанровых границ и той самой многонаправленностью творческого метода Морица, что привела в растерянность молодого Карамзина и его немецкого слугу, не сразу обнаруживших в берлинской справочной книге («всезаключающем календаре») фамилию Морица под той или иной конкретной рубрикой. Кто он? Философ? Педагог? Психолог? К этой серии характеристик, наугад перечисляемых Карамзиным, следовало бы добавить еще одну, принципиально существенную и не сразу опознанную читателями: социолог. Мориц, безусловно, был одним из первых в истории мысли и необычайно зорким стихийным социологом.

Немецкая литература предромантического периода, которую принято обобщенно – и довольно приблизительно – именовать «эпохой Гете», разумеется, знала и умела описывать духовные поиски, томления, сомнения и страсти молодого сознания, открывающего для себя мир. Достаточно вспомнить гётевские «Страдания юного Вертера», предмет прямо-таки молитвенного преклонения и самого Морица, и его героя, или «Годы учения Вильгельма Мейстера», роман, во многих отношениях параллельный «Антону Райзеру». Эти произведения очень изощренно – и столь же выборочно – передают тонкости душевной жизни героя, но при этом помещают его в социальный вакуум. Это придает повествованию, быть может, более универсальный, но одновременно и тем самым – более отвлеченный характер. Конечно, и в этой прозе местами выхвачены яркие детали общей картины, крупицами рассеяны приметы, по которым можно составить представление об известных сторонах немецкой жизни того времени. И все же социальный и природный мир нарисован в ней весьма схематично, он – лишь фон, на котором горельефом вылепливается фигура протагониста. Обескураживающая новизна художественного метода Морица для современников – в том, что он изобразил своего героя в конкретной социальной среде, внутри немецкого общества, каким оно было в конце XVIII века по всей вертикали – от бытового устройства до духовных вершин поэтического и театрального мира. Болезненное, мучительно-беззащитное, отзывчивое, словно эолова арфа, «я» рассказчика складывается как отражение внешнего мира, как совокупность сложнейших реакций на его требования и претензии, но и сам этот окружающий мир изображен как зеркало, отражающее внутреннюю структуру богатой личности Антона.

Если попытаться одним словом обозначить характер немецкого общества времен Морица, таким словом будет – «власть». Власть князей («отцов земли», по немецкому выражению) над населением, власть отца семейства над женой и детьми, власть мастера над подмастерьями, хозяина дома над домашней челядью, проповедника над паствой, директора школы над учителями, учителей над учениками – и так до самого низа. Помимо твердых религиозно-нравственных устоев, зиждущих эту социальную иерархию, подчинение низших обеспечивалось их жесточайшей материальной зависимостью от высших. Немыслимо ослушаться старшего, иначе в тот же миг окажешься без куска хлеба, выброшенным во тьму кромешную один на один с нищетой, а то и голодной смертью.

Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре Павич Милорад

Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре Павич Милорад

Биг-Сур и Апельсины Иеронима Босха Генри Миллер

Биг-Сур и Апельсины Иеронима Босха Генри Миллер

Протопоп Аввакум и начало Раскола Паскаль Пьер

Протопоп Аввакум и начало Раскола Паскаль Пьер

Библия. Ужас и надежда главных тем священной книги Кроссан Джон Доминик

Библия. Ужас и надежда главных тем священной книги Кроссан Джон Доминик

![Ворон [в различных переводах]](/uploads/posts/2019-08/thumbs/1565940448_voron-v-razlichnyh-perevodah.jpg) Ворон [в различных переводах] Эдгар Аллан

Ворон [в различных переводах] Эдгар Аллан

Анна на шее Чехов Антон Павлович <<Антоша Чехонте>>

Анна на шее Чехов Антон Павлович <<Антоша Чехонте>>

Наследник

Наследник  Пир теней

Пир теней  Князь во все времена

Князь во все времена  Когда порвется нить

Когда порвется нить